「地域にチャレンジと応援の土壌をつくる」気仙沼で挑む、まちづくりのカタチ

みなさん、こんにちは!

この度、底上げスタッフへのインタビューを通して、メンバーが「今、どんな思いを持って、どんな仕事をしているのか」を掘り下げていく連載企画をスタートします。

底上げスタッフの「現在地」を皆さんにお伝えしていきます。

インタビュアーは、宮城県気仙沼市出身で底上げと10年以上の付き合いがある、あべあいりがつとめます。

第1弾は、なるさん(成宮崇史)。

底上げでは事務局長をつとめる他、まち全体を「大学」と見立て、学びやチャレンジの土壌づくりを行う「まち大学構想」の協議会メンバーを務めています。

震災ボランティアをきっかけに気仙沼に移住してから早10年以上、真摯に気仙沼と向き合い続けた今、「まち」単位で自分には何ができるのかを考えはじめた、と語ってくれました。

まちづくりに興味がある方や、実際にまちづくりを生業にしていて、これからどんな風に自分をステップアップさせていくのかヒントを求めている方に向けた記事です。まちづくりに携わっていない方でも、多くの働く人にとってヒントになる考え方を伝えられたらと思います。

成宮 崇史

認定NPO法人底上げ 理事・事務局長 気仙沼まち大学運営協議会 チーフコーディネーター

東日本大震災発生後、東京から宮城県気仙沼市にボランティアとして訪れ、2ヶ月半テント生活をしながら活動を行う。もっと気仙沼のために自分にもできることがあるのではと考えるようになり、そのまま移住を決意。気仙沼で出会った仲間と共に底上げを立ち上げる。中高生の探究的な学びのサポートやマイプロジェクトの推進を行いながら、市内の学びや対話の場づくりを通して世代問わず全ての市民がチャレンジし、応援し合う町の機運の醸成を目指して活動している。

ここ数年で、地域にチャレンジと応援の土壌を耕し、循環をつくる必要性を感じた

ー なるさんは現在、気仙沼でどんな仕事をしているんですか?

まずはずっと続けている教育に関わる活動で、

- 市内の中学・高校の探究学習コーディネーター

- 中学生・高校生一人ひとりのマイプロジェクトの伴走サポート

を主に行っています。

底上げは10年前から、高校生達のプロジェクトを応援してきました。そんなプロジェクト学習が2022年4月から「総合的な探究の時間」として、文部科学省の新学習指導要領に盛り込まれました。

つまり今、全国の学校のなかに、生徒が自らテーマを考えて探究していく時間割が生まれたんです。気仙沼では早い段階からまちと一緒に、高校生のプロジェクトを支援する活動が生まれていたので、全国の中でも良い事例になるように盛り上げています。

もうひとつが、2016年から気仙沼市が掲げている、まちをまるごと大学として見立てた「気仙沼まち大学構想」を推進する気仙沼まち大学運営協議会のコーディネーターとしての活動です。

はじめは、僕自身の気仙沼でのネットワークが広がることで、中高生が活動しやすくなるだろうと思ってはじめました。それがここ2,3年くらいで自分の役割が明確になってきて、より「まち」に注力したいと思うようになりました。

中高生が活動しやすくなるために「地域の土壌を耕す」必要性を感じたことが起点となったけど、世代に関わらず、チャレンジができたり、応援しあえる機運を高めていくことが、より気仙沼が豊かになっていく循環をつくっていくと感じられるようになったんだよね。

感覚として、注力している度合いも変わってきていて。

イメージでいうと…

・これまで:教育6:まちづくり3:なんでも屋さん1

・今 :教育4:まちづくり4:なんでも屋さん2

といった感じで世代や分野を横断した人をサポートする仕事の方に力が入っている気がしています。教育分野だけでなく、医療や建設のような分野も少しずつ勉強しはじめて「まち」単位で物事を捉えることに興味が湧いてきました。

地域の土壌を耕すことに欠かせない「コーディネータースキル」とは?

ー 確かに「まち」を構成するに医療・建設・産業・観光・飲食など、もうさまざまな分野が横断して形成されていますもんね。自分の役割が明確になった、とおっしゃっていましたが、具体的にどんな役割を担っていますか?

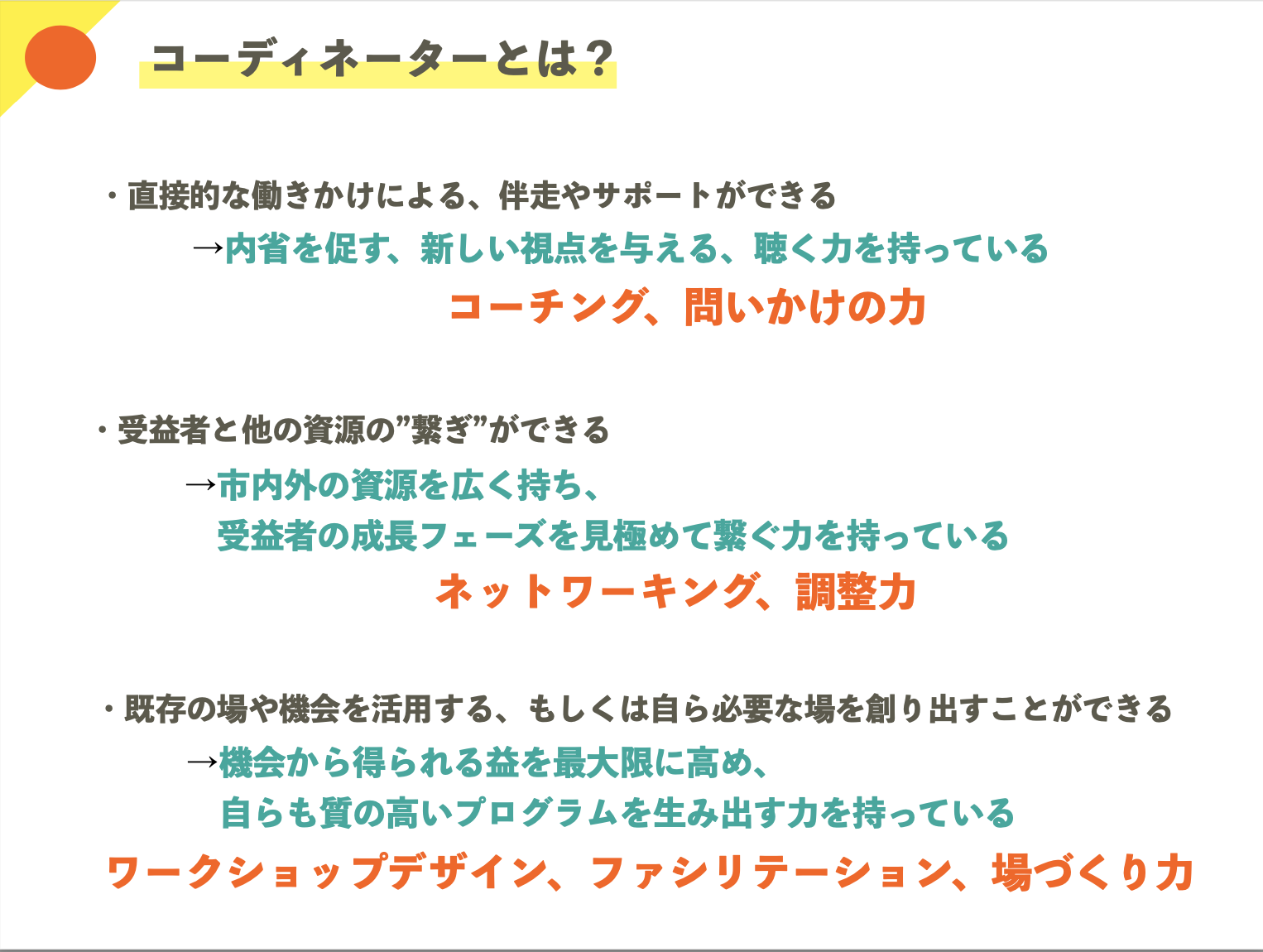

まちのみんながチャレンジできて、応援しあえる生態系をつくると考えたときに、さまざまな分野の人や機会を繋ぐことができる「コーディネーター」ってやっぱり大事。

コーディネータースキルは大きく分けて3つあると思っていて、

- 直接的な伴走力:目の前の人がどう成長できるか焦点を当ててサポートすること

- 適切に繋ぐ力:地域の「資源」と適切なタイミングや方法で繋げること

- 場を活かす力:個人個人の学びが深化するような場をつくる、またモチベーションや応援者の輪がまわるように場を活かすこと

直接的な伴走は、これまでもやってきていたけど、重要だと感じているのは適切に繋ぐ力と有機的にまわる場をつくるコミュニティへの伴走力だなと思っています。

「なにかやりたい」と思った人がいた時に、表面的なところで繋げると地域の中ではそれがリスクになることもあるなと感じて。だからこそ、適切なタイミングで、適切な繋げ方で繋いであげないと意味をなさないと思ったんだよね。

あとはそういった繋いで生まれた場などが有機的にまわり続けることを意識して関わるということも大切なんだよね。

僕自身もまだまだノウハウを言語化したり、スキルを磨く必要があると思っていて、本を読んだり、人と話したりしながら今も探究しているよ。

1対1の関係から、1対多数の関係性へ。コーディネートする対象の変化に伴った自己変容

ーなるさんは昔、僕は本を読まないってよく話していたと思うので、そういう一面が生まれるような変化があったんですか?

確かに、これまでは自分の感覚で場当たり的に活動していたけど、それが「本当に相手の為になっているのか」という問いが生まれて、限界を感じたのかなと思う。

やっぱり迷っていた時期があるっていうのは間違いないかな。

例えば、中高生の相談に乗っている時に上手く返せていないと感じる自分がいたり、返すことはできていても結果としてその子が本当に成長しているのかわからないと感じたポイントがあったと思います。

あとは気仙沼まち大学運営協議会に新しいスタッフが入って、チームや組織として動くとなった時に自分には今までリーダー的な経験があまりないからがないから悩んだり、些細なことでも人との関わり方で自分が大切にしていることを言語化して伝えなきゃいけない時に困ったり。

学校の先生にも、自分たちが持っているコーディネータースキルや問いかけ等、もっと伝えようと思った時に、相手に納得してもらえるような言葉をもっていないとか。

これまで感覚でやっていたことを、そのまま伝えても伝わらない危機感を感じました。

だから本などを通じて勉強するようになりました。読んだ本は、シェアスペースのシェアライブラリーに寄贈して誰でも読めるようにしたり、勧めたり、朝読書の会を企画して、みんなで学び合うとか、楽しくみんなで学べるようにしています。

正直、限界というよりも、もっと深めたい、もっと良くしたいみたいな気持ちが原動力だと思う。

キーワードは「調和」。自分らしく「まち」と、かかわる

ー 今の話、自分の学びをさらに繋げていっているような感覚を得ました。冒頭でも役割について伺いましたが、改めて「なるさんに求められている役割」はなんだと思いますか?

2016年に気仙沼まち大学運営協議会に参画しました。そこで民間のリーダーはどうですか?と市役所の方にお話をいただきました。

僕は、自分がリーダーになることに苦手意識があって、その話もした上で、結果的にはチャレンジしてみないと分からないと思って引き受けることにしました。

そこから何が自分の役割なのかをずっと考えることになりました。ある時、僕を推薦してくれた人に「資格もない、何か特化しているものもないのに、どうして僕だったんですか?」と聞いてみたんです。

そしたら「成宮さんだったら反対する人は、あまりいないと思ったんだよね」と話してくれたんだよね。

もちろん、僕のことを好いていない人もいると思うけど、僕自身が苦手だと思う人も少ないし、ネットワークも広い方なのかもと。そんな風に今まで過ごしてきた自覚はなかったけど、その言葉をもらってすごい嬉しかったのは覚えてる。スキルとか専門的なものより、個人として見てくれているような感覚が心地よい感じがしました。

そこから僕の役割としての一つのキーワードは「調和」だなと思っていて。僕がいろんなチームや地域に入ることで、調和が保たれるみたいな役割のような気がしています。

それをもっと発揮していくために、すごい極論だけど、今人口が6万人弱いる気仙沼の人全員と、僕が友達になったら一番早いと思っていて。

いろんな場に顔を出すとか、自分から遠いテーマだなと思うことにも積極的に触れに行くとか、アンテナを常に張り続けられるかみたいなことを意識してるかな。

ー 自分から遠いテーマにも触れにいって、調和をとり、土壌を耕すって難しそうです。

そうだね。僕も学び中だけど、まずはシンプルに「自分の視野を広げる」ってことが大切だと思っていて。

例えば自分が市役所職員になったら?とイメージして「まち全体を眺める」ってどういうことなんだろうって考えてみる。医療分野ではこんなことが起きていて、建設分野では、自治会では…と、色んな分野で切り取って、まち全体を眺めようとすると、あまりにも知らないことが多いなと思う。

だから飛び込んで、繋がってみる。そうするとまちの解像度が、どんどん高まってくる。

そうして視野や触れる情報の範囲が広がれば、僕が繋げる力を発揮するポイントが増えていく。そこで「今、中高生こんな風に頑張っている」って話をすると「いいね、今度機会があったら協力するよ」ということから、まちの人たちのマインドが少しずつ変わっていく。

それが調和や土壌を耕すってことなのかなと思っているよ。

「まち全体を眺める」視点をもち、チームやコミュニティに伴走する

ー 自分の関心領域を越えて「まち」の構成要素となるトピックにどんどん飛び込む。そのなかで人を繋げて、他の人のチャレンジに対して応援し合おうという機運が生まれることが、土壌が耕されるということですね

そうだね。実際にできているかどうかは、また別の話だけど。

まち大学構想を推進するために気仙沼まち大学運営協議会があると考えた時に、やっぱり市全体のことを僕が知らないとだめだなっていうきっかけをもらいました。

このような土壌づくりは、小さなところからしか動き出せないと思っています。

スクエアシップという場の運営であったりとか、最近は学びの拠点強化として公民館職員に向けた研修であったりとか。公民館が持っている地区のお悩み事を、地区の人たちとどんな風に目を向けて動いていくかなどをしていくかを一緒に考えています。

あとはビジネス領域で起業する人たちのサポートや、テーマを持ったコミュニティをどう立ち上げてサポートしていくか、といった事業に取り組んでいます。

ざっくりと、

- 気仙沼市全体で「学びの機運」をどう高めるか

- そこから生まれてきたチャレンジをどう推進していくか

- チャレンジを応援し合う土壌をどう耕していくか

今まで個別の伴走でやってきたものを、対チームやコミュニティの伴走もするようになったことで生まれた変化かな。

ー 個別伴走から、対チーム・コミュニティになったって、とても変化が大きいことですね。公民館のような機能にどう伴走するかなど、またいつか深掘って聞いてみたいです。

まちの幸福度やチャレンジや応援の機運が「感覚的な実感」をもって高まることがゴール

「気仙沼、おもしろいことになってっから、帰ってだいん。」が生まれるまちに。

ー 一歩踏み込んで、まち大学構想およびなるさんが目指しているゴールイメージはどんなものですか?

一つの比喩表現でしかないんだけど、なんだけど、市役所の方とよく話していることは…

普通に暮らしているおじいちゃん、おばあちゃんが、なんか分からないけど気仙沼が面白くなっているような感覚を得ていて。自分の孫に「気仙沼おもしろいことになってっから、帰ってだいん。」って気軽に言えるくらいになったらすごい面白いよねって話してるんだよね。

具体的に視察が増えた、お金や仕事が増えたっていう事象も勿論大切だけど。やっぱり感覚的に「気仙沼が今おもしろいよね!」と誰しもが思えている状態をつくりたいと思っています。

個人的には割と増えてきている実感値がある。それはみんなの努力の賜物だと思っています。

全国平均を上回る、幸福度に。まちの「豊かさ」をより高めていく取り組みを。

ー むずかしいけれど、あえて数字に落とし込むとすると、どんな指標をみているんですか?

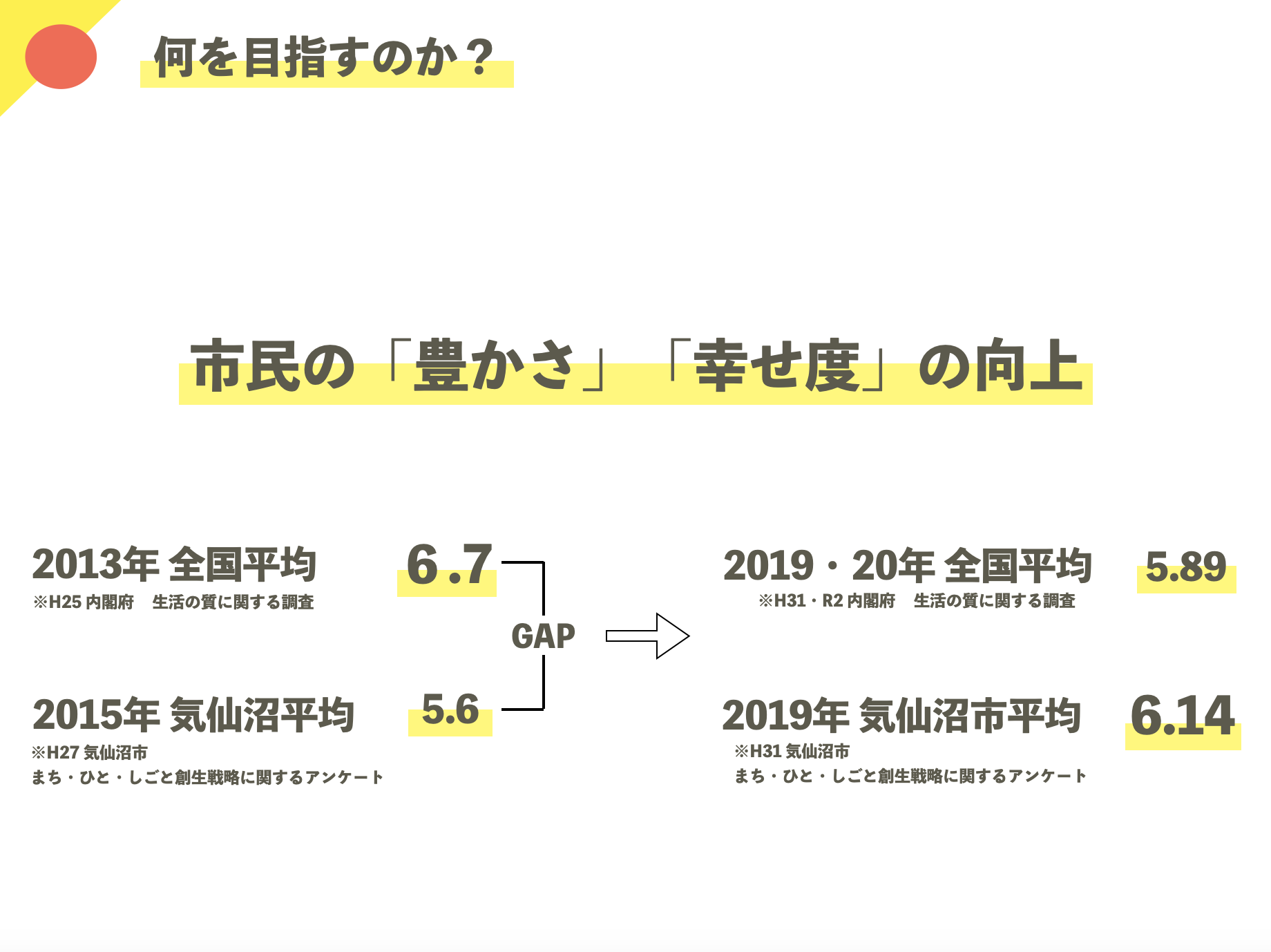

あえて数字にすると、一番目指したいのはやっぱり市内の幸福度なんだよね。

気仙沼では震災以降から豊かさがどれだけ上がっているかを5年に1度くらいで計測しています。採り方や母数の変動があるから正確とは言えないかもしれないんだけど。

2015年に初めて計測した時、気仙沼は全国平均よりも下回っていました。ところが2019年は全国平均が低下したなかで、気仙沼は全国平均を上回って、増加傾向であることが分かりました。

定期的にこの数字を追い続けながら、幸福度と豊かさにかかわる因子が何かを分析したいと思っています。暮らしに関わるものや食、仕事などさまざまだと思うからね。

ー こういう価値観を共有している人が、行政だけでなく民間企業・NPO等にいて、繋げようとしている人や機運がある、柔らかい状態がまちにつくられていっているんですね。

どんな風に巻き込んでいくか、巻き込まれていくか、だと思っています。

やっぱり自分が得てきたこと、学んできたことを伝えていきながら、コーディネータースキルを発揮して、調和的に巻き込んでいくことが僕の役割だと思っているかな。

ー なるさん、ありがとうございました!もっと聞きたいけれど、今回はここで。気仙沼がおもしろいまちになりつつあることを実感しました。

編集後記

なるさんと、こんなに深い話が聞けて本当に良かったと思っています。

多様な世代の人がチャレンジ・応援できるような、まちの機運を高めていくこと(=土壌を耕すこと)、そのために必要な地域のコーディネーターという職業。コーディネーターには、伴走する力・適切に繋げる力・有機的にまわる場をつくる力が必要という新しい視点をもらいました。

さらになるさん自身は、こういったスキルや学びをあらゆる組織やチームに伝えていくことにも取り組みつつ、まちを俯瞰して横断的な分野に触れ、さらに繋げていくことに取り組んでいます。

個人の伴走からコミュニティやまちの既存機能に対しての伴走へと変化によって、自分自身をより高めていく火が点いたと語ってくれました。印象的だったのは、数値以上に「おもしろい」感覚を多くの人がもっている状態を目指している点です。セクターを越えて共感しあえていることが、これまでの話で伺ったことを体現しているなと感じました。

わたし自身が、なるさんにお話を伺って感じたことは、常に「つくり手」である感覚をもつこと、人と繋がることやコラボレーション、枠組みを越えて発想していくことが大切だという点。

それが結果的に、自分の幸福度を高めることにも繋がるのかもしれません。

閉じこもり気味だった自分をより開いていってみてもいいのかもしれないな、そんなことを思いました。