博士課程、修了(見込み)のお知らせ

こんにちは。さいとうです。

先日家の前でねずみと遭遇しました。仙台にもいるよね。太っててかわいかった。

あと八幡平でくまと遭遇しました。岩手にもいるよね。遠目だったからかわいかった。

さて、タイトルの通りでございます!

学位授与式は9月末なのでまだ公式ではないのですが、博士後期課程を無事に終えられそうです!

2023年9月に東北大学に編入し、あっという間の3年間でした。指導教員と同窓のゼミ生に恵まれ、とても楽しく学ぶことができました。ありがとうございました。そしてまだまだ学びたい。社会学おもしろい。沼。

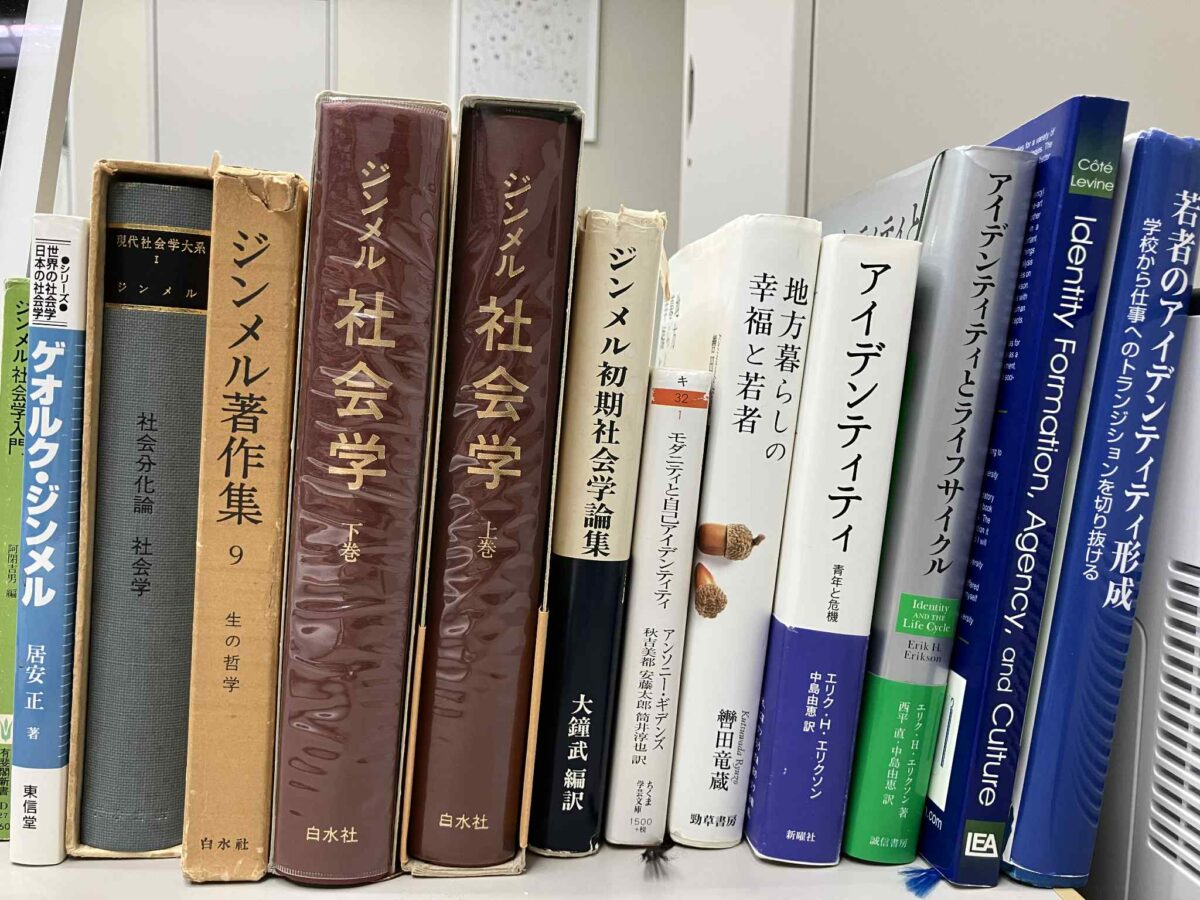

テーマはアイデンティティ

底上げのブログでも何度か取り上げてきましたが、博士論文ではアイデンティティについて取り上げています。

現代では、住まいや仕事、人間関係が1つにとどまらなくなり、それに応じてアイデンティティが修正され続けると言われています。

そんな中、博論ではより特殊な人や環境に出会うこと、そしてそこで相互協力や相互貢献といった関係性を結ぶことがアイデンティティにとって重要であることを指摘しました。参加しているだけではなく、協力や貢献。ここも大事。

アイデンティティは「自我同一性」と訳されたりします。博論ではこれを”何者かになる”過程として捉えています。

何者かになる過程では、「何者かになりたい」「何者かになれない」「何者かになりたくない」「何者かにみられる」…多様で複雑な心的揺らぎが生まれます。それにより、葛藤したり、ストレスを感じたり、うれしくなったり、自由になったりするわけです。

博論では「移住」という行為に着目しましたが、学校や会社、家族、友人グループなど色々なところでみられている現象だなと感じました。

なぜアイデンティティ?

僕が最初関心を持ったのは、集団における個人の状態でした。

個人のウェルビーイングに関心があった僕は、友人との会話やSOKOAGE CAMPなどのプログラムを通して、個人のライフストーリーをたくさん聞かせてもらいました。学校や会社にうまく馴染めないこと、唯一無二と言えるコミュニティに出会えたこと、こっちで大切にしていたことがあっちでは大切にされないこと、などなど。本当にたくさん。

ウェルビーイングの研究では、人との関係性が幸福感に寄与することが明らかになっています。しかし同じコミュニティにいても、同じ人と関わっていても、その関係性や個人の感じ方は十人十色。これはどういうことなんだろう?この問いが、個性やアイデンティティ研究への入り口でした。

移動と没入の可能性

VUCAの時代と言われ早10余年。現代では、不確実性による将来の不安や、複雑性・曖昧性による他者関係への悩みなど、ストレスを感じやすい社会だと言われています。

こうした社会を生きていく中で、進路決定や集団の規範・他者のまなざしからの解放など、アイデンティティが果たす役割の一端を示すような研究になりました。そして、アイデンティティの形成過程では、移動と没入が一つヒントになる可能性を示しました。

移動は必ずしも物理的移動を伴わなくても良いかもしれません。今関わっている人たち以外の新たな関係を築くこと、そうしたコミュニティの移動と、そこにおける貢献や協力が行動指針や他者関係の可能性を拡げることにつながるのではなかろうか!というまとめになりました。

いま博論を見返してみると、震災後底上げでこれまでやってきた活動は、私自身にとって、また底上げに関わってくれた人たちにとっても、意味があったんだなという気持ちになりました。そしてもっとできることがありそうだなとも思っています。

ということで、まずは今週末、みんなで山を登るところからはじめます。一声かけたら15人くらい集まった。晴れてくれーー!!!

齊藤祐輔

副理事長

今日もげんき!げんきでのんき!日課の麻雀がすこしだけ上手になった気がする。